Accueil

Ruralité et Résistance civile au pays des Landes de Lanvaux, 1940-1944

Censées être fidèles au Maréchal pour qui la terre, elle ne ment pas, les campagnes entretiennent des rapports complexes avec la Résistance et son histoire. Olivier Porteau reprend les termes du débat en se basant sur l'exemple particulier du pays des Landes de Lanvaux, dans le Morbihan. Ce faisant, ce sont les frontières de l'Armée des ombres qui se découvrent.

Par Olivier PORTEAU

La Bretagne résistante est un fait indéniable. Dès juin 1940, de nombreux Bretons traversent la Manche afin de constituer les premiers noyaux des Forces françaises libres. De même, l’assassinat du Feldkommandant Hotz à Nantes en octobre 1941 compte assurément parmi les opérations les plus célèbres de l’armée des ombres, même si l’efficacité d’une telle liquidation peut être discutée. Mais c’est probablement du 6 juin au 6 août 1944 que la Résistance bretonne atteint son apogée, lors des opérations menées par le Special Air Service de la France Libre et les Forces Françaises de l’Intérieur1.

Pourtant, circonscrire le phénomène résistant dans un secteur rural tel que celui du pays des Landes de Lanvaux, dans le Morbihan, s’avère chose peu aisée. Pour F. Bédarida, la Résistance peut être définie ainsi :

« L’action clandestine menée, au nom de la liberté de la nation et de la dignité de la personne humaine, par des volontaires s’organisant pour lutter contre la domination, et le plus souvent l’occupation, de leur pays par un régime nazi ou fasciste ou satellite, ou allié… »2

Si l’on accepte d’appliquer cette définition à l’action du monde rural pour la libération du territoire durant la Seconde Guerre mondiale, il convient cependant d’en délimiter plus précisément les contours, comme le souligne François Marcot :

« La véritable difficulté est d’ordre conceptuel. Tout le monde comprend que le chef de réseau ou le maquisard sont résistants. Et le secrétaire de mairie qui fournit des faux-papiers qu’on lui réclame ? Et le policier qui informe des arrestations prévues ? Et la femme qui effectue les liaisons demandées ? Et le paysan qui nourrit le maquisard, les héberge et les prévient des mouvements de police ? A partir de combien de fausses cartes, de liaisons, d’informations, de miches de pain, devient-on résistant ? » 3

Bien entendu, la Bretagne et tout particulièrement le pays des Landes de Lanvaux n’échappent pas à de tels questionnements. Bien au contraire. Pour autant, nous voudrions présenter ici une approche qui combine et conjugue des sources et des expertises certes différentes, mais complémentaires car, comme le rappelle L. Douzou, « pour se mettre en situation de saisir et de rendre intelligible, un monde complexe, il faut sans doute mettre en œuvre des voies d’accès complexes… »4 Pour cela, après avoir brièvement rappelé le contexte de l’occupation en Bretagne et dans le pays des Landes de Lanvaux, on s’attachera à examiner l’évolution de l’attitude du monde paysan au fur et à mesure du conflit. Il sera alors possible de voir comment la Résistance se décline dans sa version rurale.

Réalités d’une occupation en pays de Lanvaux

Comme souvent lorsqu’il est question de régions, il serait sans doute plus judicieux d’employer le pluriel tant le singulier parait résulter d’une homogénéité artificielle. Il en est ainsi de la Bretagne que l’on peut scinder sur le plan politique entre bleue et blanche, ou encore au niveau de la géographie entre Armor et Argoat, ce sans même parler de la multitude de sous-ensembles que constituent les « pays », dont celui des Landes de Lanvaux.

Une zone rurale

Le périmètre de ce secteur du pays des Landes de Lanvaux est délimité au Nord, par la rive droite de l’Oust, au Sud, par les terres hautes qui descendent en pente douce sur le Golfe, à l’Est, par la région de Malestroit et à l’Ouest, par celle de Saint-Jean-Brévelay. Il s’agit d’une zone incontestablement rurale, à l’image d’ailleurs de la majeure partie de la Bretagne intérieure de l’époque5. Le lieutenant parachutiste Henri Corta6 en donne une description assez précise :

« Les côtes, bien sûr, étaient bardées de casemates, de barbelés et de troupes d’occupation. Mais à l’intérieur, la campagne était couverte de bois, de bosquets, de chemins creux et de haies. Les routes étaient relativement rares mais les chemins et les sentiers reliaient les nombreux hameaux et petits villages qui se blottissaient dans la verdure. Ces chemins et sentiers, le plus souvent, ne servaient qu’aux paysans qui utilisaient encore le cheval et la carriole et bien d’autres moyens tout aussi rustiques. »7

|

|

|

Le pays des Landes de Lanvaux, une zone cernée par le dense système répressif allemand. |

A l’image des campagnes françaises et bretonnes du début des années 1940, le pays de Lanvaux est caractérisé par un habitat épars et une densité de population relativement faible. Les collectivités rurales vivent d’ailleurs en autonomie relative par rapport à l’ensemble de la société et au monde de la ville. Le fonctionnement économique des campagnes assure de plus aux populations rurales une relative autonomie, notamment sur le plan alimentaire, ce qui en temps de guerre constitue un atout non négligeable. Ce phénomène engendre des propos virulents de la part des populations urbaines qui, elles, souffrent de pénuries alimentaires parfois sévères. Les villes reprochent aux paysans de profiter de la situation pour faire monter vertigineusement les coûts des produits alimentaires de première nécessité. Les citadins vilipendent un monde agricole qui prospérerait grâce à l’ascension vertigineuse du marché noir qu’il encourage et lui permet de remplir ses « lessiveuses de lingots d’or »8. Une légende qui a fait son chemin…

Sans doute soumise à une temporalité différente – et peut-être plus lente – que la ville, cette petite portion du monde rural n’en subit pas moins durement les conséquences de la guerre. Là aussi, la défaite de juin 1940 et le nouvel ordre européen issu de la suprématie du IIIe Reich se fait sentir.

Des Allemands présents en nombre

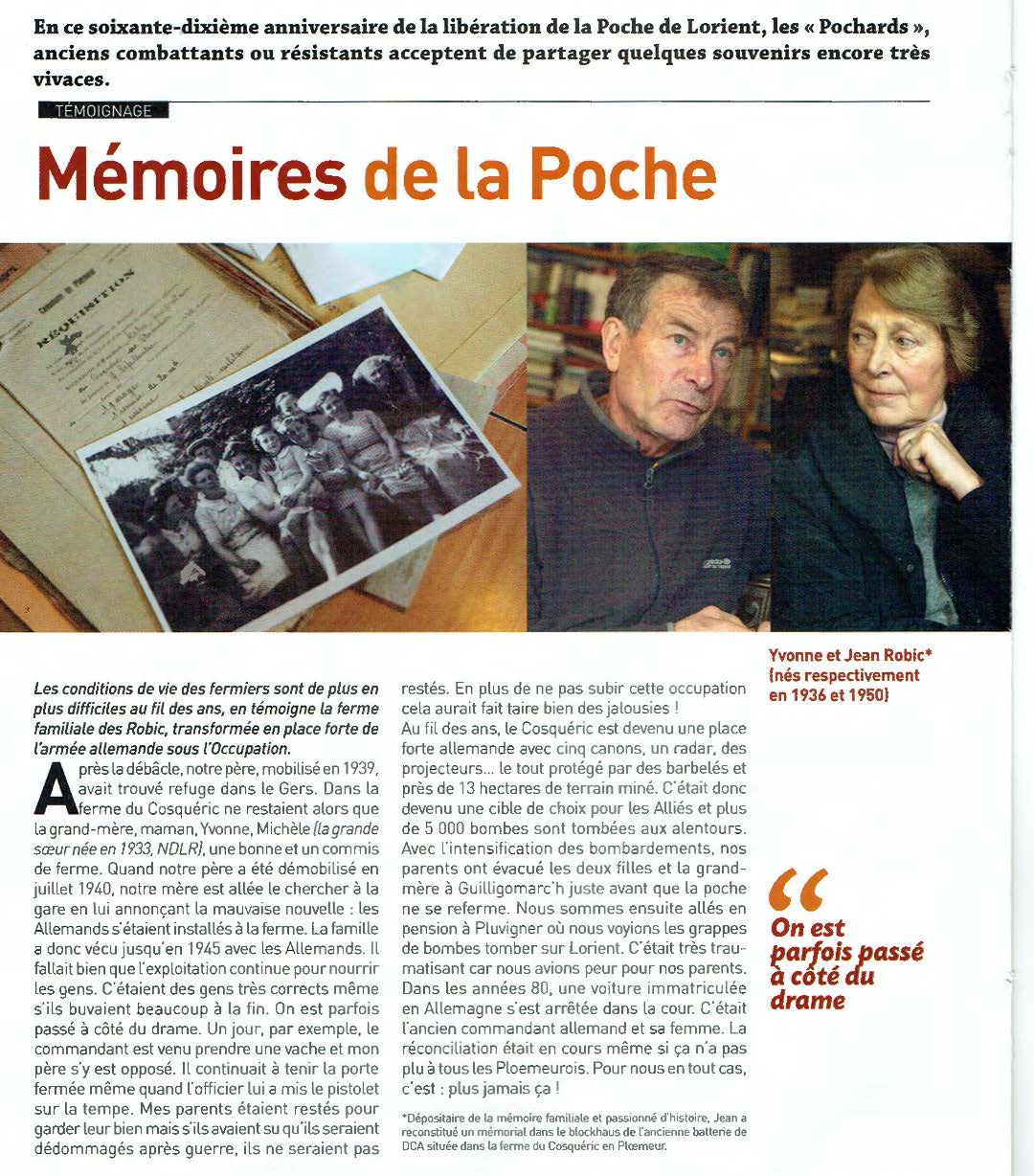

Cette contribution n’a bien entendu pas pour objectif de dresser un panorama exhaustif de l’occupation en Bretagne. On se limitera à rappeler qu’au mois de juin 1944, l’ensemble du corps de bataille allemand stationné en Bretagne englobe toute la péninsule armoricaine, de Saint-Malo à Pornic. Il est placé sous l’autorité militaire de la 7e armée commandée depuis Le Mans par le Generaloberst der Artillerie Friedrich Dollmann. Celle-ci est placée dans une situation défensive étant donné qu’il apparait évident aux yeux de tous qu’elle est éminemment susceptible d’être confrontée aux forces alliées.

En Bretagne, l’ordre de bataille allemand comprend trois corps d’armée. Le LXXIV.Armeekorps du General der Artillerie Erich Straube, dont le poste de commandement se trouve à Guingamp, dans un secteur allant du Couesnon à Roscoff, soit 370 kilomètres de côtes. Le XXV.Armeekorps du General der Artillerie Wilhelm Fahrmbacher, dont le poste de commandement se trouve à Pontivy couvre pour sa part la région de Roscoff à Pornic, soit 816 kilomètres de rivage, tandis que le II.Fallschirmjägerkorps9 du General Eugen Meindl est mis en réserve au centre de la Bretagne. Son poste de commandement est à Quintin, dans les Côtes d’Armor. Notre propos étant limité au pays des Landes de Lanvaux, c’est donc le XXV.Armeekorps qui nous importe essentiellement ici. De plus, rappelons que la description ci-dessus ne prend en compte que les troupes de la Wehrmacht. En conséquence, elle ignore les différents postes et antennes du SD répartis dans la région, dont celui de Vannes10.

|

|

Cette concentration d’unités peut-être estimée potentiellement à un effectif de 150.000 hommes11. On sait d’ailleurs que cette question de l’importance quantitative des troupes d’occupation est au cœur de certaines polémiques historiographiques12. Sans prétendre prendre part ici à ce débat, il convient toutefois d’avancer l’idée que la densité de troupes allemandes présentes en France n’est pas sans connaître de grandes variations, que cela soit sur le plan spatial ou chronologique. Or, même en ne considérant que les estimations les plus hautes, à savoir celles de P. Laborie qui évalue à environ 1 million le nombre de soldats allemands présents en France occupée, force est d’admettre que la Bretagne semble « jouir » d’une densité supérieure à la moyenne en la matière. Un tel propos n’a bien entendu pas pour intention de sur-jouer une culture victimaire qui ferait de la réalité de l’occupation nazie en Bretagne un équivalent occidental de ce qui a pu prévaloir en Ukraine. Pour autant, de tels chiffres paraissent de nature à souligner l’ampleur de la tâche qui, en cette province, est celle de la Résistance.

La zone d’occupation du XXV.Armeekorps n’est bien entendu pas immuable et varie tout au long du conflit, depuis son implantation à la fin de l’année 1940 en Bretagne jusqu’au Débarquement en Normandie. D’ailleurs, à l’origine, il déborde largement de la région bretonne pour empiéter sur le Maine-et-Loire et la Mayenne. Après l’invasion de la Russie soviétique en juin 1941, le Corps d’Armée est amputé de quelques unités en partance pour le front oriental. Ceci l’oblige à réduire son espace géographique pour finalement n’exercer son autorité que sur la péninsule armoricaine, jusqu’à la reddition de la « Poche de Lorient » au mois de mai 1945.

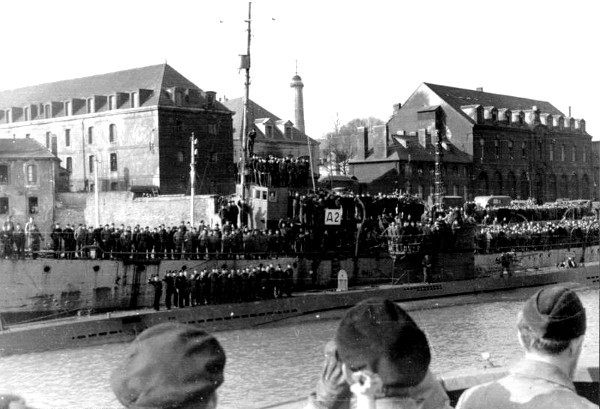

|

|

|

Le U-123 à quai devant les anciens locaux de la Compagnie des Indes orientales. Bundesarchiv, Bild 101II-MW-3983-23 / Dietrich / CC-BY-SA. |

Au cours des cinq années d’occupation de la Bretagne, le XXV.Armeekorps ne connaît qu’un changement de commandement, survenu le 1er mai 1942, suite à l’opération Chariot. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1942, une flottille britannique comprenant un destroyer et 18 vedettes pénètre dans le port de Saint-Nazaire. Les commandos sabotent les différents points stratégiques de la rade tandis que le destroyer Campbeltown est échoué volontairement dans l’écluse de la forme Joubert. Son explosion survient 24 heures plus tard et cause des dommages considérables aux installations portuaires nazairiennes, primordiales pour la Kriegsmarine13. Suite à ce véritable camouflet, le General der Infanterie Karl Ritter von Prager cède son poste à Wilhelm Fahrmbacher14, jusqu’à la fin des hostilités. Ce modèle d’invariabilité est un genre unique de continuité et de stabilité dans les annales des états-majors allemands. Dans son rapport, rédigé en captivité, le General der Artillerie Fahrmbacher explique cette constance : « La position en pointe de la Bretagne dans l’Atlantique et l’importance des ports de Brest, Lorient, Saint-Nazaire ainsi que Saint-Malo sont les raisons pour lesquelles un état-major de Corps d’Armée est resté constamment en Bretagne »15.

Une occupation éprouvante

Dans son système d’occupation du Morbihan, l’état-major du XXV.Armeekorps positionne ses divisions d’infanterie sur l’ensemble du secteur littoral, tout en quadrillant l’intérieur de la Bretagne, correspondant à l’espace rural. Dans le pays des Landes de Lanvaux, les troupes d’occupation investissent l’ensemble des bourgs importants. Selon les périodes, l’effectif global cantonné dans la région varie entre 2.500 et 4.000 hommes16. Comme le démontre parfaitement l’étude d’Y.M. Evanno sur les réquisitions hôtelières dans le département du Morbihan, une telle situation n’est pas sans générer de multiples tensions17. Le pays des Landes de Lanvaux ne fait ici pas exception.

|

Ainsi, à Saint-Jean-Brévelay, la première garnison arrive dès la fin du mois de juin 1940. La salle paroissiale est réquisitionnée pour les soldats de la Wehrmacht, tandis que le maire, Pierre Gillet, est sommé de trouver des chambres chez les particuliers pour loger les officiers18. A Malestroit, les soldats occupent la totalité des logements de la ville. Un pavillon de la clinique des Augustines est réservé aux services administratifs de la Kommandantur et de son état-major. A Josselin, l’occupant s’arroge le droit de disposer des résidences particulières à son gré. Ainsi, le château séculaire de la duchesse de Rohan sert de quartier général aux officiers après en avoir congédié ses propriétaires. Au bourg de Trédion, des logements sont requis et doivent être disponibles en permanence. Au café-épicerie des époux Chaumery19, un groupe de huit hommes s’installe dans la pièce réservée à la clientèle. |

|

Il arrive que certains jours, à l’occasion de réceptions festives, les Allemands s’approprient les chaises, les tables et les consommations sans autorisation au préalable. Si les produits de l’épicerie leur sont refusés, ils se servent sans que le propriétaire ne puisse protester. Le château du bourg, comme toutes les bâtisses de caractère de la région, est mis par obligation à la disposition des états-majors. Au Roc-Saint-André, les officiers s’installent au château de la Ville-Der et le détachement prend ses quartiers dans l’école communale des filles. Le bourg de Sérent n’échappe pas aux réquisitions de l’occupant qui oblige le maire à lui fournir les hébergements nécessaires. Au début de l’année 1943, une compagnie de parachutistes arrive à Guéhenno pour parfaire son entraînement. La commune est menacée de sanctions, si elle n’assume pas la responsabilité logistique de la garnison. Les habitants de Ploërmel reçoivent en juillet 1940, le groupe 790 de la Feldgendarmerie qui s’approprie les résidences les plus luxueuses. Au cours de l’été 1942, l’état-major du 17ème Régiment de Forteresse réquisitionne le château de la Villeneuve, propriété du Comte de Chabannes, situé à 7 kilomètres de Saint-Marcel. Cet état-major gère la construction du « Mur de l’Atlantique » du Sud du Morbihan et administre les arsenaux de Lorient, Brest et Saint-Nazaire. La compagnie de sécurité de l’état-major campe à l’orée du parc du château dans une dizaine de cabanes préfabriquées20. Le comte de Chabannes et sa famille sont contraints de se retirer dans les dépendances du domaine21. Dès les premiers jours de l’Occupation, un détachement de la Luftwaffe dépendant de l’aérodrome de Meucon-Vannes organise un poste d’observation dans le moulin22 désaffecté de la Grée, situé en périphérie du bourg de Plumelec. Ce point stratégique culmine à 170 mètres d’altitude et permet un contrôle visuel d’Ouest en Est en balayant le Sud jusqu’au Golfe du Morbihan. Louis Etienne, maire de Plumelec, doit faire assurer le transport du ravitaillement quotidien de la garnison de l’observatoire aux frais des citoyens. Deux cultivateurs du bourg sont requis pour cette tâche. Chaque jour, ils parcourent 16 kilomètres en véhicule hippomobile pour satisfaire aux exigences de l’occupant. A cette besogne continuelle, il n’est pas rare qu’une corvée supplémentaire de transport soit inscrite à l’ordre du jour : convoyer ou réceptionner des bagages ou du matériel divers dans une gare quelconque. A l’automne 1940, un officier de la Wehrmacht accompagné du maire de Plumelec se présente au domicile de Théophile Le Mabecque et l’oblige à quitter la table au cours du déjeuner pour préparer son attelage afin de transporter du foin à Vannes. Un soir, à 23 heures, c’est Joseph Besnard qui est réveillé pour expédier des bagages à l’aérodrome de Meucon23.

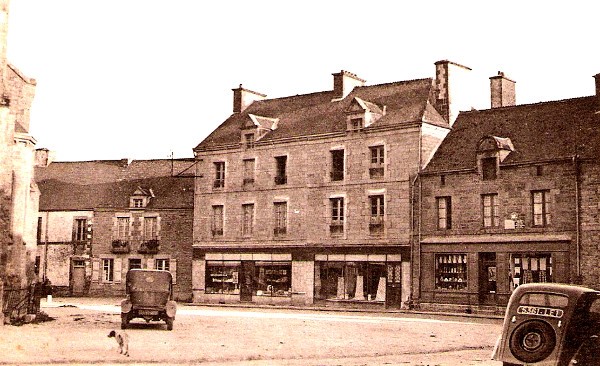

|

|

|

Le bourg de Plumelec. Carte postale (détail). Collection privée. |

Les règles de servitude, imposées par l’occupant et appliquées avec vigilance par une population soumise, contribuent sans nul doute à faire vaciller la stature emblématique du Maréchal. Le peuple des campagnes qui s’imaginait que, par la seule autorité de Pétain et de sa protection paternaliste, il serait exempté de toutes corvées, déchante bientôt. Aussi, les paysans ne tardent pas à rompre le « pacte tacite » qu’ils entretenaient avec le chef de l’Etat pour basculer dans le camp de la Résistance, tournant que l’on peut globalement dater du printemps de 1943.

Général, nous voilà !

La Bretagne rurale n’avait pourtant pas de disposition particulière pour entrer précipitamment dans la Résistance. S’il convient bien entendu de se garder de toute généralité, force est de constater qu’une certaine partie de la région, animée d’une ferveur catholique affirmée, accorde volontiers ses faveurs politiques aux partis de droite. La vague du Front Populaire issue des élections de 1936 n’est pas aussi marquée en Bretagne qu’au niveau national, une partie de la région restant ancrée à droite, notamment le pays des Landes de Lanvaux24. Le 10 juillet 1940, sur les 57 parlementaires bretons, 50 votent les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, acceptant implicitement de ce fait la disparition du régime républicain. Notons d’ailleurs que ces sept parlementaires réfractaires sont tous élus du Finistère.

La séduction initiale du Maréchal

Dans ce contexte éminemment tourmenté, Philippe Pétain apparaît aux yeux des français comme l’unique recours à la misère sociale, celui qui va de nouveau sauver la France. Le prestige du Maréchal est un gage de bienveillance auprès du modeste peuple des campagnes du pays des Landes de Lanvaux. Les anciens combattants retrouvent l’espoir et veulent croire au redressement intellectuel et moral de la France que les dérives des gouvernements successifs auraient malmené. Ils adhèrent sans vergogne à l’esprit maréchaliste du vainqueur de Verdun qui prône, avec éloquence, dans sa nouvelle politique nationale, le retour des valeurs fondamentales de la terre. Dans un discours radiodiffusé datant du 25 juin 1940, Pétain énonce la morale qui dicte sa conduite :

« Ce n’est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. »25

Puis il glorifie les vertus du terroir :

« La Terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la Patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c’est une portion de la France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c’est une portion de la Terre qui renaît. »26

Dès lors, le thème de la « Terre rédemptrice » est inlassablement décliné avec une rhétorique parfaitement rodée. Les discours du Maréchal cherchent à s’attirer la sympathie des campagnes qui sont censées perpétuer les valeurs ancestrales d’une France éternelle et renaissante. Ainsi en août 1940 : « La vie rurale n’est pas une idylle et le métier du paysan est un dur métier qui exige toujours de l’endurance, souvent du courage, parfois de l’héroïsme », puis le 20 avril 1941 :

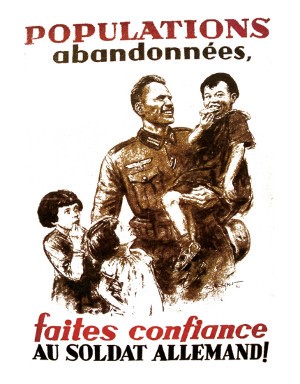

|

« Il faut que le paysan soit hautement honoré, car il constitue, avec le soldat, les garanties essentielles de l’existence et de la sauvegarde du Pays. […] Le cultivateur doit prévoir, calculer, lutter. Les déceptions n’ont aucune prise sur cet homme que domine l’instinct du travail nécessaire et la passion du sol. Quoi qu’il arrive, il fait face, il tient : c’est un chef ». 27 Cette politique de la terre magnifiée, obéissant à des ressorts psychologiques et idéologiques séculaires, renforce incontestablement le prestige du Maréchal auprès d’une société rurale que la défaite prive de ses points de repères. Les campagnes constituent l’un des piliers majeurs du programme politique de Vichy. Choyée par le nouveau Régime, encensée par ses propagandistes, la communauté rurale, longuement dénigrée, peut se vanter d’être la bénéficiaire d’une Révolution Nationale prometteuse. |

Devenue, sur le nouvel échiquier politique français, le socle de l’économie française, la paysannerie n’a probablement pas de raisons suffisantes et nécessaires pour s’affranchir d’un régime complaisant qui la flatte et la valorise.

Des intérêts divergents

Cette séduction initiale justifie partiellement l’entrée tardive des paysans dans la Résistance. Mais la nature-même de ce combat clandestin constitue également un facteur explicatif à ne pas négliger. En effet, comme le rappelle F. Marcot, la Résistance étant essentiellement synonyme d’action, le monde rural éprouve sans doute, dans un premier temps, plus de difficultés que la ville pour y faire sa place : « Puisque résister, c’est agir et réagir, que peuvent offrir les paysans à la Résistance ? 28. Le monde rural est alors confronté à la réalité d’une Armée des ombres qui ne recrute que selon ses besoins, principe qualifié par F. Marcot de disponibilité fonctionnelle29. Dans les premiers temps des « bricolages héroïques », pour reprendre la fameuse expression de J.-P. Azéma, c’est d’imprimeurs clandestins, d’agents de renseignements et de liaison qu’a besoin la Résistance. Or en Morbihan comme ailleurs, c’est en ville que ceux-ci se recrutent principalement, et non dans une zone aussi rurale que le pays de Lanvaux.

Le phénomène de léthargie de la population rurale correspond bien à une réalité née du traumatisme de la défaite de juin 1940. Mais, même si l’attentisme paraît l’emporter dans les premiers temps, quelques manifestations très précoces pouvant être assimilées à de la Résistance sont connues. Bien entendu, ces actions relèvent pour l’essentiel du symbole mais ne doivent pas pour autant être négligées. Citons par exemple le refus de passer à l’heure allemande le 24 juin 1940 ou encore le refus de présenter les chevaux de trait aux réquisitions de l’occupant30. Notons à ce propos que cette attitude n’est pas sans présenter certaines difficultés d’analyse puisque, à l’instar de ce qui se passe en août 1914 lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, les réquisitions de chevaux commencent en Bretagne, comme partout en France d’ailleurs, en septembre 1939. Désorganisant en profondeur un monde agricole encore très peu mécanisé, celles-ci ne sont pas sans susciter certaines difficultés. Or, il est parfois difficile de déterminer si les refus d’obtempérer relèvent d’une réaction renfrognée et dépolitisée ou si, au contraire, il s’agit là d’une véritable action de Résistance visant à soustraire des moyens hippomobiles à l’ennemi. Il en est de même pour le commerce. Certains commerçants refusent de servir les soldats allemands alors que d’autres en revanche, une minorité, ont moins d’états d’âme et s’empressent de céder leurs produits à des tarifs prohibitifs tout en déplorant vis-à-vis de leurs concitoyens la rupture de l’approvisionnement.

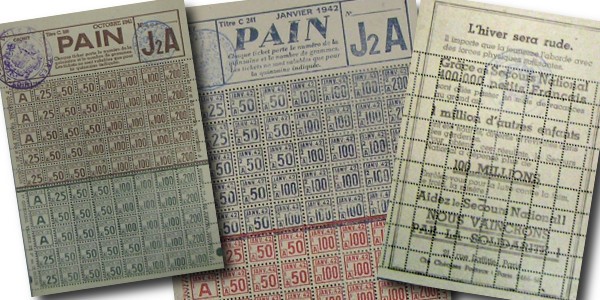

|

|

|

Tickets de rationnement. Arch. Mun. Chartres. |

Ces pratiques tendent à se généraliser avec la pénurie des denrées de première nécessité. Pour enrayer l’appauvrissement des réserves alimentaires, le Service du ravitaillement général du département ordonne, par l’intermédiaire des mairies, la réquisition des produits agricoles. Chaque municipalité se voit imposer arbitrairement les quotas de production à fournir, en fonction de ce qui est récolté sur les surfaces agraires de la commune. Contraints de se plier aux règlements de l’administration, les cultivateurs sont invités à remplir un formulaire où sont notifiées les surfaces céréalières de l’exploitation et l’importance de leur cheptel. Après l’examen de sa déclaration par les services préfectoraux, le cultivateur est avisé de ce qu’il doit concéder, en cours d’année, à la collectivité territoriale. Malgré tous ces revers et les sanctions encourues envers les récalcitrants, les quantités fournies sont nettement inférieures aux prévisions calculées pour l’ensemble du domaine agricole. Peu soucieux du circuit administratif d’attribution du ravitaillement, les Allemands sillonnent la contrée à la recherche de produits d’alimentation, qui dans les années 1942-43 commencent à se raréfier. Dans les campagnes, ils sont confrontés à trois classes d’individus : ceux qui vendent leur production à des prix supérieurs à la normale, ceux qui, par crainte de représailles, cèdent par obligation, et ceux qui refusent catégoriquement de servir l’occupant. Mais en règle générale, face à la recrudescence des taxations en tout genre, l’opinion évolue rapidement et d’une manière négative à l’égard des autorités allemandes31.

Les Bretons ne sont pas enclins à leur manifester une certaine mansuétude. La consigne qui commence à se répandre dans les campagnes en dit long sur les intentions de la population : « Subir l’armistice sans l’accepter ». Alors que la Résistance se développe sous différentes formes, la population civile, malgré le mécontentement, n’est pas encore disposée à passer dans la dissidence et à entreprendre des actes de rébellion visant à perturber l’ordre nouveau. Si la Résistance apparait par des actes et des engagements spontanés ou organisés depuis Londres, les zones rurales du pays des Landes de Lanvaux ne prennent pas d’initiatives personnelles. Les civils se complaisent à contester l’Occupation, mais sans réellement la combattre.

Le basculement

Toutefois, il convient de temporiser la vision d’un monde rural résolument à l’écart des phénomènes de Résistance. Au fil des mois d’occupation, la paysannerie s’affirme dans la Résistance comme un élément essentiel. Les maquis ne peuvent survivre qu’avec l’aide des paysans qui leur distribuent généreusement le ravitaillement. Une ferme isolée devient un excellent refuge pour ceux qui doivent se soustraire aux recherches des autorités. L’affaire du bombardier de Guillac est le premier exemple recensé au pays de Lanvaux où la participation de la population s’avère active. Le 16 février 1943, de retour d’une mission de bombardement sur la base sous-marine de Lorient, un bombardier B-17 du 306th Bomb Group est attaqué par des avions de chasse allemands. Le bombardier s’écrase sur la commune de Guillac, à 10 kilomètres à l’Ouest de Ploërmel. Sur les 10 membres d’équipage, 7 sont tués au cours du combat aérien. Entre 2 500 et 3 000 personnes assistent à leurs obsèques au cimetière de Guillac, le 18 février 1943. Notons d’ailleurs que, lors de la cérémonie, un détachement allemand rend les honneurs aux pilotes en tirant des salves et en déposant des couronnes de lauriers sur les cercueils32. Malgré la présence surprenante de ces troupes d’occupation, la foule venue en masse traduit une certaine évolution de l’opinion. Les trois survivants américains doivent ainsi leur salut à la dévotion spontanée de la communauté rurale des environs. Individuellement, les trois aviateurs sont pris en charge par les fermiers qui les hébergent, les habillent, les nourrissent et organisent leur rapatriement en Angleterre par les filières « traditionnelles » d’évasion33.

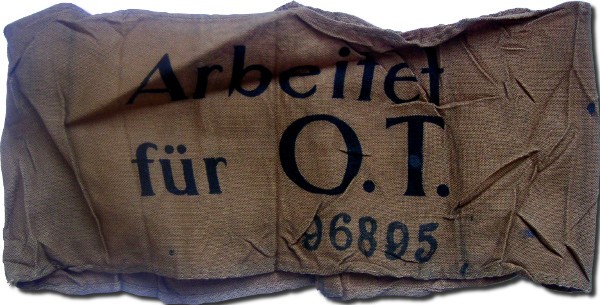

|

|

|

Brassard de travailleur requis par l'organisation Todt. Archives privées Maurice Yon. |

Ce cas est symptomatique de l’évolution des mentalités du monde agricole. La véritable prise de conscience qui se développe dans les esprits n’est pas soudaine mais réfléchie. Vassalisé au Reich, Pétain ne s’impose plus, dans les campagnes, comme l’homme providentiel qui va sauvegarder les intérêts de la France. Les promesses du gouvernement de Vichy, les manières brutales et autoritaires de l’occupant bouleversent le cadre de vie traditionnelle de la paysannerie. L’interdiction de chasser, la confiscation des armes, la réquisition des animaux de labour, le prélèvement systématique des quotas de production heurtent et remettent en cause les libertés acquises par le monde rural. La communauté prend inexorablement conscience que les institutions démocratiques et républicaines ne pourront être rétablies que par le soulèvement général de la Nation mis au service des puissances Alliées. Le 16 février 1943, la promulgation de la loi sur le Service du travail obligatoire (S.T.O.) et ses conséquences augmentent encore l’hostilité de la population envers Vichy et sa propagande. Certes la réquisition de main d’œuvre française au profit du Reich date de septembre 194234 mais dans le cas du monde rural, c’est bien 1943 qui marque une rupture. Les recoupements entre les rapports du préfet du Morbihan au délégué général en territoire occupé (DGTO) et autres synthèses de la direction des renseignements généraux confirment à l’échelle départementale la rupture constatée nationalement par P. Laborie35 . Le rapport du 30 septembre 1943 du préfet du Morbihan Pierre Marage est en ce sens significatif :

« Le malaise croissant signalé au cours des mois passés s’est brutalement aggravé. Comme cela s’est déjà produit dans l’histoire de la Bretagne, une subite cristallisation du sentiment populaire a rassemblé dans une opposition farouche à l’action gouvernementale, la très grande majorité des habitants. »

Le haut fonctionnaire dénonce une situation qui touche désormais de plein fouet les campagnes et déplore « le mutisme des agriculteurs refusant de dénoncer à la gendarmerie les pillards de leur propre ferme, qui, pourtant, ne sont pas toujours des inconnus pour eux ». Une telle situation est d’ailleurs jugée particulièrement préoccupante : « Quelle forme brutale cette tendance de l’opinion ne pourrait-elle revêtir si les circonstances venaient à favoriser une action violente ! »36.

|

En mai 1943, l’extension du S.T.O. s’appliquant directement aux ouvriers agricoles, la législation ne les protège désormais plus des réquisitions de main d’œuvre destinées à alimenter l’appareil économique et militaire de l’Allemagne. La radicalisation des actions Sauckel confronte la Résistance à des urgences nouvelles qui rendent indispensable le soutien de l’ensemble de la collectivité paysanne. De ce fait, la mobilisation des populations donne toute son importance à ces évènements qui mettent la société rurale en demeure de se déterminer. De Londres, Henri Queuille lance un appel à la B.B.C., le 16 mai 1943, à l’attention du monde rural : « Vous êtes les maîtres silencieux de la Nation, vous êtes indomptablement résolus à la Résistance ». Au nom de la France combattante, Queuille demande à la communauté paysanne d’apporter son concours le plus efficace à la jeunesse menacée par le S.T.O. et de participer de manière désintéressée à l’approvisionnement des citadins : |

« Faites en sorte dans les tâches les plus héroïques comme dans les plus humbles de contribuer, vous aussi, à la Libération qui vient»37.

Longtemps dénigré par les populations urbaines, l’espace rural devient rapidement le refuge idéal des réfractaires menacés par les autorités gouvernementales. Les mouvements de la Résistance, concentrés principalement en zones urbaines, saisissent rapidement l’intérêt d’étendre leurs ramifications aux campagnes pour s’assurer les aides matérielles nécessaires au développement de leurs actions. Cette ouverture redore le blason de la paysannerie régulièrement accusée de profiter de la pénurie alimentaire pour faire flamber les prix à la consommation et enrichir les trafiquants du marché noir.

C’est ainsi que la population rurale du pays de Lanvaux s’affranchit de la « paternité maréchaliste ». Au fil des mois, le danger qui menace les réfractaires au S.T.O. impose aux collectivités rurales le choix entre trois cas de figure : attentisme, collaboration ou Résistance… De toute évidence, l’indifférence n’est plus permise. L’option de la Résistance l’emporte d’autant plus que cette prise de conscience repose sur une conjoncture favorable aux Alliés (défaite de l’Afrika Korps en Afrique du Nord, capitulation de la VIème Armée allemande à Stalingrad, débarquement en Italie…). Enfin, les évènements de l’été 1944 qui se produisent en Bretagne sont bien entendu de nature à modifier le comportement de l’ensemble des populations civiles.

Résistance et monde rural

La communauté rurale se révèle en effet être une composante incontournable des opérations liées au déclenchement d’Overlord. Les prémices de la complicité et de la solidarité à l’égard de la Résistance se manifestent au moment même de l’entrée en action des parachutistes du Special Air Service.

La ruralité : une aire de complicités multiples

Accroché dans la nuit du 5 au 6 juin, dès son arrivée au pays de Lanvaux, le stick Marienne se retrouve dispersé dans la nature. Pierre Marienne et deux de ses hommes se réfugient dans une bergerie à la ferme de la Petite-Métairie. Le lendemain, les parachutistes se présentent aux époux Gillet, qui ne s’étaient manifestés jusqu’alors sous aucune forme de Résistance. L’urgence de la situation obligea Auguste Gillet à sortir de l’attentisme et à prendre des risques. Sans connaitre les intentions réelles des parachutistes, Gillet prévient les organisations clandestines locales. Dès lors, une véritable chaîne de solidarité se met en place pour secourir les parachutistes. Pris en charge par un groupe de résistants, le stick de Marienne est conduit à la ferme de Kerfrioux où les époux Le Callonnec offre une collation et mettent leur charrette à disposition pour le transport des sacs et du matériel radio. Prévenu par le fils de la ferme, François Mainguy, de Kersigalais, propose spontanément sa charrette pour l’aide au transport. Le groupe repart sous la conduite de guides locaux. Au village de Treuzel, le groupe est invité à se rafraichir de cidre à la ferme de Noël Etienne. Ensuite le groupe poursuit sa route jusqu’à la ferme du Pelhué où tout a été organisé pour recevoir les parachutistes. Après le dîner, une voiture remisée depuis l’occupation, permet aux lieutenants Marienne et Déplante de rejoindre la ferme de la Nouette, P.C. du camp de Saint-Marcel.

|

Cet exemple n’est pas sans rappeler les solidarités paysannes qui s’exercent en février 1943 à la suite du crash du bombardier B-17 du 306th Bomb Group évoqué plus haut. Mais l’épopée de Pierre Marienne est indissociable de la tragédie de la base Digson qui, elle, démontre d’une manière significative que la communauté rurale vient de faire son entrée sous une forme de Résistance active en apportant son aide et ses ressources à l’avant-garde des armées de la Libération38. |

|

Mieux encore, l’épopée du stick Marienne rappelle combien la Résistance, dans toutes ces acceptations les plus variées, n’est pas un mouvement hors-sol mais bel et bien une action clandestine qui ne peut survivre sans appuis locaux. Analysant les interactions du maquis de Plainville, situé près de Nogent-le-Rotrou, en Eure-et-Loir, et du monde rural, E. Le Gall détermine un certain nombre d’aires dans lesquelles s’inscrit l’action résistante. Il en est ainsi de la « sphère de complicité » qui recouvre l’ensemble des solidarités qui s’exercent en faveur du combat clandestin. Or cette grille de lecture est tout-à-fait applicable au pays de Lanvaux39.

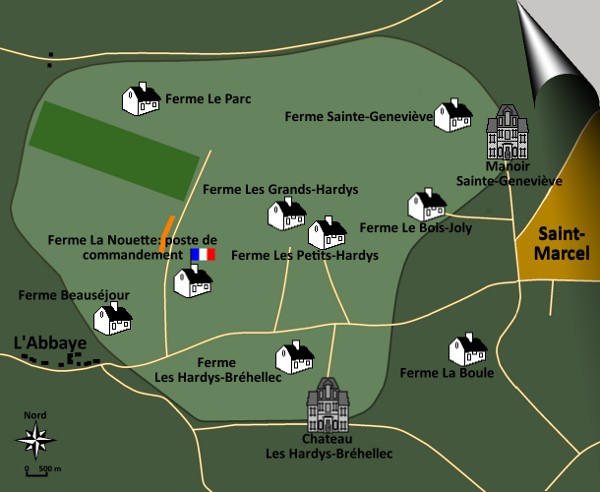

En effet, les cultivateurs et tous les habitants situés à l’intérieur du périmètre du camp de Saint-Marcel, qui voient s’installer la base, ont conscience des risques qu’ils encourent. Depuis des mois, certaines familles participent activement aux préparatifs de la Libération au péril de leur vie. Elles apportent quotidiennement leur concours matériel et ne rechignent pas à prendre toutes les dispositions possibles pour servir les intérêts de la cause commune. La garnison et l’étendue du camp prennent de l’ampleur au fur et à mesure de l’arrivée des bataillons F.F.I. venus recevoir l’instruction nécessaire au maniement des armes qu’ils perçoivent. Si dans un premier temps, Alphonse Pondard, le fermier de la Nouette prend, avec le soutien de sa famille40, la plus large participation à l’action de la Résistance, il est également avéré que l’ensemble des autres familles résidant dans le voisinage immédiat contribuent largement à l’organisation du centre mobilisateur de Saint-Marcel. Dès le mois de février 1943, Alphonse Pondard n’hésite pas à mettre sa ferme de la Nouette à la disposition de l’état-major du Morbihan qui y installe son P.C. à partir du 4 juin 1944. Il autorise également la Résistance à utiliser son champ en surplomb de sa ferme, qui homologué par Londres sous le nom de « Baleine », devient le terrain de parachutage principal de la base « Dingson » du 9 au 17 juin 1944. Enfin, il permet l’installation des baraquements des maquisards dans les bois attenant à son domaine.

|

|

|

Plan de la base Dingson. |

A la ferme du Parc, Alexandre Baconnais et sa famille accueillent les équipes du Bureau des Opérations Aériennes de Bretagne (B.O.A.B.) dirigées par Edouard Paysant. Les services du B.O.A.B. occupent le grenier avec le matériel radio et logent son personnel dans toutes les pièces de la ferme. L’état-major des parachutistes commandé par le capitaine Larralde installe son poste de commandement au Manoir de Sainte-Geneviève, propriété des époux Bouvard41, tandis que l’état-major du 2ème bataillon F.F.I. du commandant Caro prend ses quartiers à la ferme de Beauséjour chez les époux Jafrelot. Le parc automobile (30 véhicules), l’atelier de réparation mécanique et les réserves de carburant s’installent à la ferme des Grands-Hardys, appartenant à Jean Baconnais42. Toujours à la Nouette, un service sanitaire fonctionne dans le grenier de la ferme. Il est sous la responsabilité du docteur Mahéo de Questembert et de Jeanne Lapierre, infirmière à Malestroit. Pour les soins les plus sérieux, la base s’assure le concours de la clinique des Augustines de Malestroit dirigée par la Mère supérieure Yvonne-Aimée43. Dans la nuit du 14 au 15 juin, les parachutistes Arsène Juillard et Victor Mahé se blessent accidentellement lors de leur atterrissage sur « Baleine ». Des civils se dévouent pour les transporter en charrette jusqu’à la clinique où leur admission clandestine est acceptée44. Prévenu, le chirurgien Queinnec les opère et les sœurs leur prodiguent les soins pendant 15 jours45. Pour les cuisines du camp, dix chaudières chauffées au bois sont installées sous des chênes à proximité du P.C. de la Nouette. Quatre fours, servis par 7 boulangers des bourgades environnantes se relaient jour et nuit pour alimenter en pain l’ensemble du camp. Raymond Provins, boucher à Sérent, est responsable de l’abattoir où sont amenés les animaux destinés aux cuisines. 3.000 litres d’eau potable sont acheminés chaque jour par les fermiers pour répondre aux besoins du camp. Les autres fermes, la Bouie, les Petits-Hardys et les Hardys-Béhélec hébergent aussi les résistants et les parachutistes tout en participant à l’approvisionnement de la base. L’ensemble de la logistique du camp et du ravitaillement alimentaire, en période de pénurie, requiert une organisation méticuleuse et des mouvements fréquents dans toute la région. A partir du 14 juin, l’intendance du camp estime à 3.000 le nombre d’hommes à nourrir quotidiennement. Les paysans se mobilisent pour apporter le bétail, les légumes, les barriques de cidre puisées dans leurs réserves personnelles. D’autres, à l’aide de leur charrette à cheval, parcourent la contrée pour alimenter le camp en denrées de première nécessité46.

La ruralité comme frein à la délation ?

Il est difficile d’admettre que la fréquence de ces déplacements puisse échapper à la vigilance des Allemands. De même, on ne peut que s’étonner que la délation, en ces périodes convulsives, ne perturbe pas la cadence du ravitaillement ni même ne provoque la dislocation de la base. A défaut d’étude précise en la matière47, on se limitera à des considérations d’ordre général en indiquant que si la dénonciation est un phénomène minoritaire, la dimension pécuniaire est bien souvent prépondérante.

|

|

|

Résistants du 4e bataillon FFI du Morbihan. Sans date. Arch. Dép. Morbihan 1828 W 87. |

Néanmoins, sans prétendre à une analyse définitive sur la question, nous pouvons formuler deux hypothèses qui nous paraissent être des éléments de réponse à prendre en considération. La première repose sur le caractère secret des bretons, qui ne serait pas de nature à entraîner des confessions ou à dénoncer des personnes qui agiraient dans l’intérêt collectif de la Résistance. Bien entendu, ces stéréotypes régionaux doivent être examinés avec précaution et seule une étude quantitative et comparative pourrait infirmer – ou non – une telle thèse. Pour autant, nombreux sont les auteurs qui, à l’instar de J.-M. Guillon, insistent sur le fait que les communautés rurales ne s’adonnent pas aisément aux confidences:

« La communauté ne craint rien tant que la division. La mémoire intime est réservée à ceux que l’on connait suffisamment pour leur révéler drames et haines, trahisons et dangers encourus, réels ou exagérés. […] Les tensions internes ne doivent pas s’étaler, pas plus que ne doivent être mises sur la place publique les querelles de famille. » 48

La seconde hypothèse est d’ordre familial. La concentration des membres d’une même famille répartie dans les différents foyers communaux est un gage de cloisonnement très hermétique. Grâce aux liens de parenté – ascendants, descendants et latéraux – les familles du pays de Lanvaux sont unies par les liens du sang. Il parait dès lors improbable, voire inimaginable, qu’un parent dénonce un membre quelconque de sa famille qu’il sait impliqué dans des actions affiliées à la Résistance même si, malheureusement, on connait des exceptions. Particulièrement tragique est à cet égard le cas de cet habitant de Préfailles (Loire-inférieure) dénoncé par son propre fils pour détention d’armes au motif qu’il « voulait demeurer avec une femme de mauvaise vie »49. Pour autant, rien ne vient contredire à ce jour l’idée que la densité des liens familiaux sur une aire géographique aussi ténue que celle du pays de Lanvaux a pu constituer un rempart protégeant efficacement la Résistance.

Une répression sans pitié.

Mais si l’intensité des relations interpersonnelle peut constituer un frein à la délation, force est d’admettre que celles-ci ne sont d’aucune efficacité lorsque s’abat la répression nazie. Le 19 juin, le lendemain de la bataille de Saint-Marcel, les Allemands reprennent l’offensive en direction de la Nouette, mais doivent constater que les forces qui les tiennent en échec la veille ont disparu. Ce constat d’échec, marqué par un fort sentiment de vexation, annonce le changement radical des méthodes employées par les Allemands dans la lutte contre la Résistance. Si la majorité des habitants du camp réussissent in extrémis à évacuer la zone, certaines familles s’y prennent trop tard et doivent subir la vengeance des forces allemandes. A la ferme des Hardys-Béhélec, les allemands martyrisent et exécutent Marie-Françoise Pellerin âgée de 83 ans, aveugle et impotente, ainsi que son petit-fils Yves Ayoul et son gendre Félix Guil. Le même jour, vers 8 heures, les allemands perquisitionnent le manoir de Sainte-Geneviève. Ils découvrent Suzanne Bouvard et sa cousine Annick Philouze occupées à faire disparaitre des pansements et divers objets ayant servi aux premiers secours. Elles sont torturées puis déportées à Ravensbrück50. A Malestroit, une rafle conduit à l’arrestation de six hommes51 qui ne peuvent justifier leur absence au cours de la semaine écoulée. Ils sont torturés et emmenés, le 22 juin, dans une carrière pour y être exécutés. A Sérent, le gendarme Le Bourgès est arrêté et fusillé le 6 juillet. Blessé, le sergent-chef parachutiste Jean Vasseur souhaite se rendre à une patrouille de motocyclistes allemands. Il est abattu sur le bord de la route. Les frères Davalo qui tentent de rejoindre le domicile familial sont arrêtés et exécutés sur place. Le 20 juin, les Allemands fusillent au bourg de Saint-Marcel 6 hommes52 qu’ils ont arrêtés. Le 25 juin, ils pillent le manoir et la ferme de Sainte-Geneviève avant de les incendier. Le 27 juin, ce sont les fermes du camp (Le Parc, Les Grands-Hardys, les Petits-Hardys et la Bouie) qui s’embrasent, puis dans le même temps ils brûlent le bourg de Saint-Marcel. L’intervention du recteur de la paroisse permet d’épargner l’église et l’école. Au cours de la semaine qui suit la bataille de Saint-Marcel, une quarantaine de personnes du pays de Lanvaux est tuée et/ou déportée53.

|

|

|

Josselin, au lendemain de la Libération: la haie d'honneur pour l'enterrement des victimes des Allemands fusillées le 3 août 1944. Arch. Dép. Morbihan 1828 W 87. |

Le renforcement brutal du système répressif allemand avec les rafles permanentes, les exécutions sommaires et les déportations massives n’a pas l’effet dissuasif escompté sur la population civile. De fait, il aurait été logique de penser que les menaces allemandes engendreraient un regain de prudence dans le comportement de la population. Il n’en est rien. Au contraire, l’effet inverse se produit dans les zones les plus touchées par la répression. Galvanisées par la perspective d’une libération imminente, de nombreuses familles, qui, jusqu’alors, n’avaient jamais participé à une aide de quelque nature que ce soit, apporte leur soutien inconditionnel aux parachutistes, révélant ainsi les liens intimes entre l’Armée des ombres et le monde rural.

A la suite de la dislocation du camp de Saint-Marcel, le dimanche 18 juin 1944, les parachutistes se regroupent au château de Callac du Comte François de La Lignière. Le capitaine Marienne, qui reçoit le 19 juin, par décision de Bourgoin et du Colonel Morice, l’ensemble du commandement de l’Action Combinée, décide de fragmenter le bataillon parachutiste en groupes mobiles qui doivent, en attendant les ordres, se fondre dans la vallée de la Claie et la région de l’Oust. Continuellement pourchassés par les forces allemandes maintenues dans la région, les parachutistes sont condamnés à vivre en parfaite autarcie jusqu’au 6 août, le jour de la libération du Morbihan54. Contrairement aux spécificités d’une guerre conventionnelle qui, en principe, assure l’approvisionnement en carburant, en munitions et en ravitaillement de l’ensemble des armées en campagne par voies terrestres, la logistique en Bretagne ne peut être réalisée que par des opérations aériennes soumises à des phénomènes aléatoires : repérage d’une zone de largage, conditions météorologiques, moyens de transport. Ceci risque à court terme d’entraver ou même d’annihiler la mission des S.A.S. Si au temps fort du camp de Saint-Marcel, le maquis est ravitaillé par les airs chaque nuit, il est, après la bataille du 18 juin, matériellement et techniquement, impossible d’organiser des parachutages de cette ampleur. Dans ces conditions précaires, un parachutiste est incapable d’évoluer dans un environnement particulièrement hostile et inconnu pendant une longue période sans l’adhésion partielle ou totale de l’ensemble des populations environnantes. C’est la population qui se substitue à la formidable machine de guerre alliée pour apporter le ravitaillement nécessaire aux parachutistes isolés. Ainsi, pour conduire les nombreuses missions qui leur sont dévolues, ceux-ci doivent s’assurer de la complicité de la population locale, qui elle-même doit assumer en conscience les risques encourus. Elle exerce son aide dans des domaines aussi divers que le ravitaillement, l’hébergement, les liaisons…

Bien entendu, pris individuellement, ces actes sont souvent minimes et posent la difficile question des limites de la Résistance. Pour des raisons qui semblent plus relever de logiques budgétaires que de considérations historiques, l’Etat adopte au sortir de la Seconde Guerre mondiale une définition particulièrement restrictive qui, au final, conduit à faire de la carte de Combattant volontaire de la Résistance un prisme par trop restrictif pour rendre compte du phénomène dans toute son ampleur55. A partir des années 1990 prévaut en France la dichotomie entre Résistance mouvement et Résistance organisation, grille de lecture récemment remise en cause par O. Wieviorka56. Sans doute une telle analyse est-elle fondée en ce qui concerne les acteurs de l’Armée des ombres. Mais il n’en demeure pas moins que ces derniers n’auraient sans doute pas pu mener à bien leur combat sans un certain nombre de soutiens, sans pour autant que ceux-ci doivent nécessairement être tous englobés sous le vocable de « Résistants ».

C’est que ce que démontre la participation active de la communauté rurale du pays des Landes de Lanvaux au cours des opérations de l’Action Combinée, cette participation revêtant les formes les plus diverses pour défendre la cause de libération nationale. Moins perceptible que la lutte clandestine armée, l’action des paysans est néanmoins primordiale pour le développement et la sécurité de la Résistance intérieure et extérieure.

Ces faits résultent de l’abnégation d’hommes et de femmes désireux de rétablir la démocratie et la République, tout en recouvrant l’intégrité nationale. Pour autant, dans la mesure où le monde rural apparaît comme moins politisé que celui de la ville et sans doute régi – on l’a dit – par une temporalité différente, on peut se demander si la Résistance de la période 1940-1944 ne prend pas pour partie ses racines dans des phénomènes beaucoup plus anciens. En effet, dans de nombreuses communautés villageoises du pays de Lanvaux, il n’est pas rare de justifier certaines prises de position en se référant historiquement aux luttes contre l’oppresseur. Et l’on peut même se demander si les combats de la Chouannerie au nom des libertés du culte religieux, de même que les protestations contre les lois laïques de la IIIe République, ne sont pas d’une certaine manière, le « terreau » sur lequel se développent les actions clandestines pendant la Seconde Guerre mondiale57.

Olivier PORTEAU

1 Pour une synthèse de ces questions, on se permettra de renvoyer à PORTEAU, Olivier, « L’action combinée du 2e régiment de chasseurs parachutistes et de la Résistance bretonne dans le dispositif stratégique de l’opération Overlord », in HARISMENDY, Patrick et LE GALL, Erwan (dir.), Pour une histoire de la France Libre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 107-123.

2 MARCOT, François, MUSIEDLAK, Didier (Dir.), Les Résistances, miroirs des régimes d’oppression, Allemagne, France, Italie, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 49.

3 MARCOT, François, Pour une sociologie de la Résistance : intentionnalité et fonctionnalité, in PROST, Antoine (dir.), La Résistance, une histoire sociale, Editions de l’Atelier, 1997, p. 22.

4 DOUZOU, Laurent, La Résistance et le monde rural : entre Histoire et Mémoire, Revue de l’Association des ruralistes de France, n°4, avril 1999.

5 LE FLOCH, Stéphane, La Résistance de l’Armée dans le Morbihan (1940-1944). Le 2ebataillon ORA, un exemple de continuité et d’adaptation opérationnelle à une forme de combat non-conventionnel, Mémoire de Master 2 sous la direction de COUTAU-BEGARIE, Hervé, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 2010, p. 16-18.

6 Aspirant parachutiste du 2ème R.C.P. Il commande la Cooney-Party « Pierre 415 » qui sabote la voie ferrée entre Ploërmel et Saint-Méen dans la nuit du 8 au 9 juin 1944.

7 CORTA, Henri, Qui Ose Gagne, Service Historique de l’Armée de Terre, 1997, p. 9.

8 Sur cette question on renverra sans prétendre à l’exhaustivité à GRENARD, Fabrice, La France du marché noir (1940-1949), Paris, Payot, 2008 et CEPEDE, Michel, Agriculture et alimentation en France durant la Seconde Guerre Mondiale, Génin, 1961.

9 Corps d’Armée de Chasseurs Parachutistes.

10 DAEFFLER, Michel, LELEU, Jean-Luc, PASSERA, Françoise, QUELLIEN, Jean (dir.), La France pendant la Seconde Guerre Mondiale. Atlas historique, Paris, Fayard, 2010.

11 SAINCLIVIER, Jacqueline, La Bretagne dans la guerre 1939-1945, Rennes, éditions Ouest-France, 1994, p. 191 et BOUGEARD, Christian, Histoire de la Résistance en Bretagne, Paris, éditions Jean-Paul Gisserot, 1992, p. 93.

12 Sur cette question, on renverra notamment à LIEB, Peter, et PAXTON, Robert O., « Maintenir l’ordre en France occupée », Vingtième Siècle, revue d’histoire, n°112, octobre-décembre 2011, p. 115-126.

13 L’une des dernières synthèses en date sur Chariot est à notre connaissance CHEMEREAU, Hubert, « Opération Chariot : Saint-Nazaire dans la bataille de l'Atlantique », Ar Men, no 187, mars-avril 2012, p. 40-47.

14 Né le 19 septembre 1888 à Zweibrücken dans le Palatinat, il est âgé de 54 ans lorsqu’il assume le commandement du XXV.Armeekorps. Artilleur de formation, il dirige la 5.Infanterie-Division pendant la campagne de France avant de se voir confier le commandement du VII.Armeekorps jusqu’en 1942, puis celui du XXV.Armeekorps. Fait prisonnier par les américains le 10 mai 1945 dans la poche de Lorient, il est libéré le 10 août 1950. Il devient par la suite le conseiller militaire de l’armée égyptienne de 1951 à 1958 et décède le 27 avril 1970 en Allemagne.

15 FAHRMBACHER, Wilhelm et MATTHIAE, Walter (trad. AUBERTIN, Jean, capitaine de frégate), Lorient 1940-1945, Lorient, DTM et DCAN du port de Lorient, 1959, p. 135.

16 Estimation réalisée par l’auteur selon les JMO des unités opérationnelles allemandes et par le recoupement des témoins situés dans les zones de cantonnements.

17 EVANNO, Yves-Marie, « Les enjeux économiques des réquisitions hôtelières sous l'Occupation : l'exemple du Morbihan », En Envor, Revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°1, hiver 2013.

18 Rappelons que Pierre Gillet est également député et vote les pleins-pouvoirs au Maréchal Pétain le 10 juillet.

19 Jean Chaumery devient chef d’un groupe résistant du 8ème Bataillon F.F.I. au printemps 1943.

20 A la libération, ces cabanes servent pour des années à reloger les familles dont les propriétés ont été incendiées par les Allemands.

21 Outrée de mettre à la disposition de l’occupant son château, la comtesse de Chabannes décède d’une crise cardiaque le dimanche 9 août 1942.

22 Du fait de son emplacement, le moulin gênera continuellement les mouvements de la Résistance. C’est d’ailleurs cet observatoire qui repère le parachutage du stick Marienne dans la nuit du 5 juin 1944 et donne l’alerte. Sur ordre de Bourgoin, il est attaqué par l’aviation alliée le 18 et le 25 juin sans dommages (5 victimes civiles et 7 blessés). Après cette seconde attaque aérienne, les Allemands abandonnent définitivement le moulin de la Grée.

23 Entretiens de l’auteur avec divers témoins du pays de Lanvaux. Enregistrements réalisés entre 2007 et 2010.

24 BOUGEARD, Christian, « Les notables et les forces politiques de droite en Bretagne dans les années 1930 », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, n° 109, 2002, p. 121-139. Pour SAINCLIVIER, Jacqueline, « Les comportements électoraux en Bretagne de 1936 à 1946. Ruptures ou continuités ? », Géographie sociale, n°6, octobre 1987, p. 158, l’ancrage conservateur de la région est encore plus net : « Dans l’ensemble, les élections de 1936 en Bretagne marquent le maintien de la domination de la droite, et globalement, le nombre d’élus de gauche ne change guère par rapport à 1932 ». Pour approfondir la réflexion, on pourra également se reporter à PIERRE, Patrick, Les Bretons et la République, La construction de l’identité bretonne sous la Troisième République, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001.

25 PETAIN, Philippe, « Appel du 25 juin 1940 », in BARBAS, Jean-Claude (édition établie par), Philippe Pétain, Discours aux Français, Paris, Albin Michel, 1989, p. 63-66.

26 Ibid.

27 Cité in VEILLON, Dominique, Vivre et survivre en France, 1939-1947, Payot, 1995.

28 MARCOT, François, Les paysans et la Résistance : problèmes d’une approche sociologique, in BOUGEARD, Christian et SAINCLIVIER, Jacqueline (dir.), La Résistance et les Français, enjeux stratégiques et environnement social, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1995, p. 249.

29 MARCOT, François, Pour une sociologie de la Résistance…, art. cit.

30 JEGO, Joseph, Rage Action Tourmente au pays de Lanvaux, Imprimerie La Limitrophe, Plumelec, 1991.

31 LEROUX, Roger, Le Morbihan en guerre (1939-1945), Mayenne, Edition Joseph Floch, 1978, p.235. « […] le manque des denrées les plus indispensables ont beaucoup fait pour dresser la population contre les Allemands ».

32 Ibid., p. 235.

33 Sur ces dernières, se rapporter à l’étude classique du regretté HUGUEN, Roger, Par les nuits les plus longues, Réseaux d’évasion d’aviateurs en Bretagne, 1940-1944, Spézet, Coop Breizh, 2003.

34 Pour une synthèse sur la question ZIELINSKI, Bernd, « L’exploitation de la main d’œuvre française par l’Allemagne et la politique de collaboration (1940-1944) », inGARNIER, Bernard, QUELLIEN, Jean et PASSERA, Françoise (Dir.), La main d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich, Caen, Centre de Recherche d’histoire quantitative, 2003, p. 47-65.

35 LABORIE, Pierre, « 1943 : Solidarités et ambivalences de la France moyenne », in BEDARIDA, François et AZEMA, Jean-Pierre, La France des années noires, De l’Occupation à la Libération, Paris, Seuil, 2000, p 333-379.

36 Arch. dép. du Morbihan: 2 W 15628, Rapports mensuels au délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés (1943-1944).

37 Propos cité in CREMIEUX-BRILHLAC, Jean-Louis, Ici, Londres, 1940-1944, les voix de la liberté, La Documentation Française, 1975.

38 Entretiens de l’auteur avec divers témoins du pays de Lanvaux et des parachutistes. Enregistrements réalisés entre 2007 et 2010. Interview du radio du stick Marienne, Maurice Sauvé fait le 22 novembre 2005 à Echiré (79).

39 LE GALL, Erwan, « Pour une géographie du maquis : Plainville », Résistance en Touraine et en région centre, Actes du colloque 1944 : les maquis en région centre, Joué-les-Tours, ERIL, juillet 2008, p. 23-36.

40 Alphonse Pondard est le père de 8 enfants âgés de 6 à 17 ans.

41 Loïc Bouvard, l’un des fils du manoir de Sainte-Geneviève, participe à toute la bataille de Saint-Marcel en qualité d’agent de liaison entre les groupes parachutistes et la ferme de la Nouette. Il mène une longue carrière parlementaire, de 1973 à 2012.

42 Jean Baconnais est le frère d’Alexandre de la ferme du Parc.

43 La mère supérieure Yvonne-Aimée reçoit la Légion d’honneur des mains du général de Gaulle, le 22 juillet 1945 à Vannes.

44 Rappelons que l’aile droite de la clinique est occupée par l’état-major allemand.

45 Cet événement est porté à l’écran dans une scène du film sorti en 1947 Bataillon du Ciel, réalisé par Alexandre Esway d’après le roman de Joseph Kessel.

46 Entretiens de l’auteur avec divers acteurs de la base Dingson. Enregistrements réalisés entre 2007 et 2010.

47 On mentionnera néanmoins le récent JOLY, Laurent (Dir.), Paris, Perrin, 2012.

48 GUILLON, Jean-Marie, La Résistance au village, in Bougeard, Christian et Sainclivier, Jacqueline (dir.), La Résistance et les Français…, op. cit., p. 234-235.

50 Elles seront libérées en mai 1945.

51 Il s’agit des résistants : Sené, Le Lièvre, Nostade, Benoist, Trégaro et d’un inconnu.

52 Les corps de ces 6 résistants, Rio (François et Joseph), Marlas, Moussard, Robert et Denécé, sont retrouvés le 5 juin 1965. Présumés morts en déportation, il faut attendre 20 ans pour que la personne qui avait reçu l’ordre de creuser la fosse commune revienne à Saint-Marcel et que la vérité se fasse jour.

53 Archives privées abbé Le Nueff, recteur de Saint-Marcel et des religieuses du bourg.

54 A l’exception de la Poche de Lorient.

55 BARCELLINI, Serge, « La Résistance française à travers le prisme de la carte de CVR », in DOUZOU, Laurent, FRANCK, Robert et PESCHANSKI, Denis, et VEILLON, Dominique, La Résistance et les Français : villes, centres et logiques de décision, Paris, Institut d’histoire du temps présent, 1995, p. 151-181 ; DOUZOU, Laurent, La Résistance et le monde rural, art. cit. Sur la carte de CVR on renverra à WIEVIORKA, Olivier, « Les avatars du statut de Résistant en France (1945-1992) », Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 1996, n°50, p. 55-66.

56 WIEVIORKA, Olivier, Histoire de la Résistance, 1940-1945, Paris, Perrin, 2012.

57 On pense en particulier à l’affaire du 116e RI de Vannes. Sur cette question on renverra légitimement et en toute confiance à LE GALL, Erwan, « Le deuxième procès de Rennes : trois officiers du 47e régiment d’infanterie devant le Conseil de guerre », En Envor, Revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°1, hiver 2013.

Cette mise en ligne a pu être réalisé grâce à l'aimable autorisation de M. Erwan Le Gall de En Envor en date du 04 11 2018

Récit d’Henri LE CUNFF né le 25/09/1922 à Lorient, matricule 37275, déporté dans le convoi de René parti de Compiègne le 15/07/1944, écrit de sa main sur les pages d’un cahier.

La tragédie de Neuengamme 1945

Le Kommando de Brême, dépendance du camp de Neuengamme. Un jour d’avril, je suis allongé sur ma paillasse, l’oreille à l’écouteur. L’appareil est entre le matelas et le mur, absolument invisible. C’est Jean l’électricien qui l’a construit avec quelques pinces récupérées dans les travaux de déblaiement de Brême. Il tient tout entier dans un boitier de téléphone. L’antenne monte le long du tube protégeant le fil électrique et se perd dans le plafond. Du travail savant ! Il le faut : nous risquons la potence.

Jean surveille l’entrée de la baraque. J’écoute. Pan, pan, pan,pan. C’est l’indicatif bien connu. Le V de la victoire

- Ici Londres,

- Chut ! ça y est.

Tout le monde s’est tu. Jean a déplié la carte où nous suivons, heure par heure, l’avance des troupes canadiennes. Un silence et j’annonce :

- Les britanniques sont parvenus à moins de 10 km de la ville de Brême !

Cela nous suffit. Le reste ne nous intéresse plus. Depuis la veille nous entendons le grondement des canons. Nous avons vu le Volksturm prendre position le long de la Weser. Notre Kommando se trouve dans le faubourg est de la ville. Les canadiens devront donc traverser la ville et le fleuve avant d’arriver jusqu’à nous.

Le lendemain un ordre de départ vient anéantir nos espoirs. On nous rassemble, en route pour Neuengamme. Probablement tous les Kommandos dépendant du camp vont être aussi rassemblés et dirigés vers le camp. Nous avons marché. Nous avons marché. Le 3ème jour, le camion de ravitaillement a disparu. Le SS et les 3 détenus allemands qui étaient à bord «se sont trompés de direction ». Nous nous serrons un peu plus la ceinture. Il y a déjà une vingtaine de morts, des français, polonais, belges, russes. On les retrouve le matin, les yeux grands ouverts, la figure sans expression. Morts d’épuisement.

Il faut marcher. Le 5ème jour nous faisons 15 km. Nous sommes à Bremervörde. Nous prenons la direction de la gare. Il y a déjà 5 à 6000 personnes réunies de tous les Kommandos dépendant de Neuengamme. Certains n’ont pas mangé depuis 2 à 3 jours. Ils sont partout, dans les wagons, entre les rails. Corps amaigris, crânes ras, faces pâles et barbus. Tous en vêtement rayés bleu et blanc, en loques. Nous avons retrouvé dans un train nos 500 malades de Brême. 500, façon de parler. Il y a parmi eux 120 cadavres. Nous arrivons juste à point pour les décharger. Je suis avec Paul et Francis. L’un de nous les prend par les bras, l’autre par les pieds, le 3ème compte. Nos pauvres camarades, j’ai reconnu parmi eux Bernard et le grand Gustave, et le petit lieutenant et d’autres. Ils ne pèsent pas lourd : 40 kg, 35 peut-être. Et hop ! dans les camions municipaux de Bremervörde. Et hop ! pour le crématoire. Nous avons su par la suite leur lamentable odyssée.

Parti de Brême, certains sur de simples plates formes, presque sans rien manger durant huit jours. Grelottant de froid et de fièvre. Sans soins cela va de soi. Mitraillé par surcroit. Ils ont fait ainsi la navette entre leur point de départ de Hambourg pour arriver finalement ici à Bremervörde.

Ah ! Je n’oublierai jamais leurs pauvres visages maigres et barbus, leurs yeux immenses et ouverts sur le même rêve. Ces yeux que nous n’avons même pas pris la peine de fermer. Et hop ! Dans les camions.

- Schnell ! crient tous les Kapos.

Quand les wagons ont été vidés, nous y sommes montés et nous nous sommes couchés sur la paille puante. Cette même paille où les autres sont morts.

Le convoi a pris la direction de Hambourg. Nous avons alors compris que nous regagnons Neuengamme. A Hambourg, nous avons été accueillis par un bombardement. La nuit est noire. C’est le moment de dormir pensons-nous. Un bref conciliabule. Et nous voilà, deux camarades et moi sur le ballast. Mais nous n’avons pas eu le temps de faire 10 mètres.

- Was machen sie da ?

Nous regagnons précipitamment notre wagon. Ce sera pour une autre fois, à moins que…

12 km pour atteindre Neuengamme

- Zu fünf Reihe (Colonne par cinq)

Les SS hurlent, s’égosillent. La trique s’abat sur les échines.

Mais nous ruminons de vengeance. Je vois très bien pour ma part cette vache de Müller pendu par les pieds. C’est cette idée qui m’a permis de tenir les 12 km. Nous passons l’Elbe sur les chalands. Il y a encore eu quelques morts à décharger en atteignant l’autre rive. Paul et moi, les types costauds, nous sommes inévitablement de corvée. Je suis exténué. Mais je crois que quand nous serons crevés tous les deux, il n’en restera pas beaucoup dans la colonne.

Le camp fleuri

1 km avant le camp, le doyen nous a fait arrêter et nous a tenu un petit discours moral. « Vous allez retrouver le camp et sa discipline ». Et de nous rappeler les usages un peu oubliés dans les Kommandos. « Les rangs doivent être parfaitement alignés lorsque les colonnes tournent, l’homme pivot doit marquer le pas, en passant l’entrée du camp, lever la tête et garder les bras immobiles. »

Ah ! ces bras immobiles ! Cela ne parait sans doute rien à ceux qui n’ont pas connu la chose. Mais je ne crois pas exagérer en disant que c’est épouvantable. Que d’attention cette petite cérémonie ne nécessite-elle pas. Et malheur à celui qui oublie.

Les hommes marchent devant et puis brusquement immobilisent les bras. C’est ridicule et odieux à la fois. On croirait des automates, car instinctivement tous se sont mis à marteler plus fortement le sol de leurs pauvres godasses éculées.

Le camp de Neuengamme diffère sans doute des autres en ce sens qu’il a toujours été très propre. Du moins extérieurement. Car, bien entendu on y connait comme ailleurs, les poux et la vermine de toute espèce. Par contre, et l’on reconnait bien la délicatesse nazie, nos baraques sont entourées de parterres de fleurs. Des places spéciales de jardiniers ont même été créées à cet effet. Les fleurs évidemment, cela fait très riche, surtout lorsqu’un Général allemand ou quelques délégués de la Croix Rouge se mêlent de venir faire une petite enquête. Puisqu’il y a des fleurs, le pensent-ils, c’est que tout marche bien. Et de fait, ça marche bien. On y meurt à un rythme satisfaisant. Car les fleurs n’empêchent ni le typhus, ni la pendaison à une potence à 5 places, ni la chambre d’exécution, ni le crématoire.

Les fleurs de Neuengamme, cela me donne, je ne sais pourquoi, envie de rire. Ou plutôt, si, je sais, je songe à une chanson qui se chantait durant ces dernières années du côté de Vichy. « Une Fleur au chapeau ».

Nous sommes restés 3 jours à Neuengamme, 3 jours durant lesquels les détenus Norvégiens et Danois ont été libéré en présence de délégués de la Croix Rouge suédoise. Nous pensions, les veinards. Les optimistes dirent y a du bon.

Le 3ème jour nous quittons les blocks par groupes de cinquante. Direction la gare du camp. Les délégués suédois nous observent. Nous sommes bien alignés. Mais une fois à la gare, nous ne sommes plus dans leur champ visuel et par la grâce de quelques triques les groupes de 50 deviennent des groupes de 70 à 90. Les wagons eux sont bien entendu des wagons « hommes 40, chevaux 8 ». Les sentinelles chargées de notre garde occupent déjà la moitié de la surface. Et malheur à qui empiète sur leur territoire.

Embarquement

Lorsque nous arrivons à Lübeck, nous mourons de soif. Comme je parle allemand, je me charge d’aller chercher de l’eau avec un autre. Il y a déjà 5 à 6 trains de déportés dans la gare, uniforme, bleu et blanc ou vêtements civils avec un croix jaune dans le dos.

La sentinelle m’a dit en confidence :

- « On va vous embarquer sur des bateaux et puis on vous coulera. »

C’est un gros lourdaud, d’ailleurs inoffensif. Il m’a dit cela d’un ton tranquille, histoire de m’informer. Nous couler ? Salauds ? Ah ! tu te figures que je vais croire un tel bobard. On n’envoie pas comme ça 15 000 hommes par le fonds. Une histoire comme ça ferait du bruit dans le monde. Bien entendu, ce sont des réflexions intérieures. Oui, sûrement cela ferait du bruit.

Je crois encore au bruit. Et mes camarades du wagon aussi lorsque je leur apporte la nouvelle. Sûr qu’ils ne peuvent pas faire une chose pareille. On m’oppose d’ailleurs d’autres rumeurs en cours. On déclare par exemple que nous serions évacués en Suède et placés sous le contrôle de la Croix Rouge internationale.

Pourtant, lorsqu’un peu plus tard, nous sommes allés au ravitaillement avec des camarades russes et que nous avons aperçu sur le quai des files de détenus embarquant sur des navires nos estomacs ont commencé à se serrer étrangement. Après tout, qu’est-ce que cela peut bien leur faire aux nazis « le bruit ». Il y a bien longtemps qu’ils ne s’inquiètent plus de ce qu’on fait pour nous.

« Et puis, on vous coulera ! » Les paroles de la sentinelle m’obsèdent. Tout le monde y pense. D’abord notre wagon. Bientôt tous. Notre tour est venu d’embarquer. Il y a 2 navires à quai. On lit en grosses lettres sur leur coque : « Tielbeck » et « Deutschland ». Un SS nous dénombre à coups de matraque. Les Kapos nous font descendre à fond de cale. Et toujours :

- « Schnell ! Loss !

Il en descend sans cesse. Combien sommes-nous, 2000 peut-être ? Les premiers descendus ont cherché à s’installer. Mais les nouveaux arrivants protestent. Il y a discussions, injures, chocs. Un SS rétablit l’ordre en tirant par l’écoutille des coups de pistolet. Un de mes voisins est atteint par une balle explosive. En une minute sa jambe est grosse comme un carafon. On le remonte sur le pont. Nous ne le reverrons jamais.

A fond de cale

Ah ! ce soir, celui que nous avons passé dans cette cale. Ce soir ? 2 000 hommes à la recherche d’un endroit pour s’asseoir, car de s’allonger, il n’est pas question. Des cris, des injures, des hurlements en français, en russe, en polonais.

Ceux qui ont le malheur de détenir encore quelques vins ou cigarettes se sont vus dépossédés par des forts à bras de toute nationalité ?

Je suis tellement fatigué que j’ai quand même fini par m’endormir. Combien de jours sommes-nous restés ainsi… Je ne pourrai le dire : 4, 5, 6 peut-être, avec 150 g de pain par jour et un peu d’eau chaude, baptisée suivant les circonstances soupe ou café. La chaleur est épouvantable. Pour empêcher les détenus de monter sur le pont, les allemands ont fermé les panneaux. Nous suffoquons, nous mourons de soif. Une odeur épouvantable règne dans la cale, ça hurle de tous les côtés. « A boire, de l’eau, Wasser, Vode … »

Certains boivent leur urine. D’autres, l’eau saumâtre qui croupit sous les planches. Les plus sages recueillent les gouttelettes qui perlent le long des parois.

Il y a eu tout d’abord, des fous qui rugirent. Et puis des morts, qu’on remonte avec une corde. Dans un coin de la cale, on a installé une infirmerie. C’est une plaisanterie. Le moral baisse de plus en plus. On n’en sortira pas à moins d’un miracle. Et tout le monde attend un miracle.

Sur le pont, il n’y a que des SS et les détenus allemands. Quelques personnes étrangères aussi, des privilégiés. L’objectif pour chacun d’entre nous est de parvenir à grimper là-haut et de s’y camoufler. Il y a queue au bas de l’échelle, pour tenter sa chance. On se bat, on s’injurie. Et en haut, un kapo, vous reçoit à coups de gourdin, quand il ne vous renvoie pas d’une poussée à fond de cale.

Les bruits les plus divers continuent à circuler, différents suivant qu’ils sont d’origine russe, polonaise ou française : « On appareille cette nuit ? On débarque cet après-midi. On reste à Lübeck ! »

Et puis dominant tous ces bouteillons, cet autre toujours comme un bourdon funèbre :

« On va vous couler en haute mer »

Hirsutes, sales, couverts de poux, les hommes sombrent dans la prostration. On ne se parle plus que par monosyllabes. Bientôt c’est presque le silence, avec seulement, de temps en temps, une plainte et un gémissement.

Transbordement

Combien de jour ? 3, 4, 5.

Un après-midi, on nous a fait remonter. Nous apercevons du pont un 3ème navire qui est venu prendre place près du Tielbeck et du Deutschland. C’est l’Athen, un cargo également. Sur les quais, des colonnes, encore des colonnes de déportés. Dans la gare, également, des trains remplis d’hommes à pyjamas rayés. Vision fugitive. Moins de 10 minutes après, nous sommes dans la cale du Deutschland. Notre changement n’est d’ailleurs pas sans présenter certains avantages. Nous disposons d’un espace plus vaste. Et puis nous avons pratiquement de l’eau douce à volonté, un mini filet d’eau qui coule d’une tuyauterie crevée. Une ½ heure après notre transbordement, les machines se sont mises à ronronner.

Nous appareillons. Pour quel destin. Toujours la même et angoissante question. Au fond cela commence par nous devenir égal. Tout nous devient égal. Ce qui doit arriver est écrit. Nous n’y pouvons rien. Je rêve à des jours heureux de mon passé, à ma mère, à mon frère et je finis par m’endormir. La 1ère nuit tranquille depuis notre embarquement.

Nous ne sommes restés qu’un jour à bord du Deutschland. Une nouvelle fois nous sommes remonté sur le pont. Nous nous sommes retrouvés dans une rade dont nous apercevons au loin la côte drapée par la brume. Nous saurons plus tard que c’est la baie de Neustadt. Tout près de notre cargo, un immense paquebot est immobile, le Cap Arcona qui faisait jadis le trajet Hambourg Amérique du Sud. Sur notre pont, les allemands sont rassemblés avec leurs bagages. Ils bavardent, plaisantent, rient.

Brusquement. Nouveau transbordement ; et nous voici sur le Cap Arcona. Nous demeurons quelque temps sur le pont, dans un vent glacé. Le vent de la Baltique. Nous grelottons sous nos pauvres pyjamas. C’est alors que nous retrouvons le Rapport Führer qui était chargé de l’appel au Kommando de Brême. C’est un vieux sergent de la Wehrmacht à moustache impériale. Nous l’appelons, le vieux fripon parce qu’il se livrait au Kommando au trafic de montres, trafic qui lui rapportait beaucoup d’argent.

- « Vous allez être très bien. Cabines luxueuses, eau froide, eau chaude. »

Plaisante-t-il ? Non. Les premiers d’entre nous sont en effet logés dans des cabines. Mais les derniers dont je suis, sont une nouvelle fois bons pour le fond de cale. Plus exactement les soutes à bagages. Nous y trouvons déjà, derrière des barreaux, des prisonniers qui sont là depuis quelques jours.

Il nous faut de nouveau, nous installer. Cela se fait tant bien que mal. Vieilles chaises, vieux fauteuils, caisses, tout ce qui est susceptible de servir de siège ou de couche, trouve immédiatement preneur. Un courant d’air qui s’engouffre par l’écoutille et par les trous d’aération nous glace du matin au soir. Encore deux jours, ou bien trois. Je ne sais plus. Nous sommes las. Las de tout et surtout de cette lamentable litanie de complaintes que certains s’obstinent de psalmodier depuis des semaines.

Cette fois nous sommes bons. On va nous extraire. Mais las aussi des appels, des contrôles qui ne cesseront jamais. Encore une fois nous voila ramenés sur le pont et groupés par nationalité.

L’Athen se trouve de nouveau au flanc du Cap Arcona. Nous subissons en soupirant le transbordement. Les russes à fond de cale, les français et les belges dans l’entrepont. Comme ça ou autrement, qu’est-ce que cela peut nous faire. L’essentiel est de dormir pour ne penser à rien.

La délivrance

Nous dormons. La deuxième nuit, le cargo s’est mis en marche. Nous dormons quand même. Mais soudain des explosions nous arrachent du sommeil. Des cris. Ca y est on est en train d’y passer. Mais rien ne se passe. Et personne ne peut dire ce qui arrive. C’est Paul, le jeune alsacien qui parvenu à demeurer sur le pont, est descendu nous prévenir.

Le Cap Arcona est en train de brûler. Des avions anglais survolent la rade et bombardent tous les bateaux. Les SS ne veulent pas descendre le pavillon à croix gammée.

Nous songeons à nos camarades demeurés à bord du Cap Arcona, à ceux du Tielbeck, à ceux du Deutschland. Que sont-ils devenus. Mais les détonations se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus violentes et ne nous laissent pas le temps de penser. C’est la DCA de notre bateau qui entre en action. Nous voici debout, possédés de nouveau par la crainte, mais animés aussi d’un nouvel espoir. Du moins ceux qui savent nager.

Un moment d’accalmie. Puis soudain, sans que rien ne puisse le laisser prévoir, des hommes se précipitent vers les escaliers de cordes.

Dès lors, c’est une véritable ruée. Et la panique, on s’empoigne, on s’injurie. Enfin me voici à l’air libre. D’un côté la terre à 50 m à peine. Dans la rade, le Cap Arcona est en train de brûler. Une épaisse fumée s’élève du navire, dont s’éloignent des embarcations. Des sous-marins qui se sont sabordés ou qui ont été touchés par les bombes anglaises achèvent de couler.

Déjà sur le pont, des détenus pillent les caisses de verres, malgré la vigoureuse intervention des allemands. D’autres s’occupent du magasin d’habillement, mais pas un SS à bord. Ils ont tous disparu mystérieusement.

Que se passe-t-il donc ? Les évènements sont en train de prendre une curieuse tournure. Je commence à m’en rendre compte quand je m’aperçois que notre bateau est à quai et que les hommes descendent à terre.

Terre ! Notre embarquement n’a peut-être pas duré plus de 15 jours, mais combien de nous auront prononcé ce mot. Et avec quelle ferveur. Etrange soulagement que celui ressenti lorsque nous avons de nouveau foulé le plancher des quais. Des soldats allemands distribuent des cigarettes et du pain. Ils insistent et nous avons véritablement l’impression d’être obligé de les accepter.

Oui ! L’affaire prend une curieuse tournure. A une cinquantaine de mètres, sur un petit monticule, un tank tire. D’autres détonations répondent. Certainement, pensons-nous, les anglais ne doivent pas être loin.

Il m’a fallu une ½ heure pour me rendre compte que le char qui tirait à 50 m, était un char anglais.

Nous étions libres, libres, libres, libres.

L’épouvantable bilan

Notre joie, hélas ! devait bientôt se nuancer d’amertume. Des camarades nous apprennent en effet que le Tielbeck et le Deutschland sont par le fond avec tous les prisonniers qui s’y trouvaient. Quant à ceux du Cap Arcona, ils ont également péri à l’exception des 2 ou 300 rescapés qui ont pu gagner le rivage à la nage.

Nous avons vu ces rescapés. Ils nous ont conté comment les malades qui se trouvaient dans l’infirmerie du navire avaient été achevés à coup de mitraillettes par des SS fanatiques. Ils nous disent aussi comment eux-mêmes avaient été pris comme cibles alors qu’ils se débattaient dans l’eau, par des nazis montés sur des chaloupes. Nous avons su d’autres choses encore. Par exemple qu’une péniche transformée en infirmerie avait été coulée par un sous-marin et que sur 12 000 à 13 000 hommes, nous n’étions que 3 000 survivants.

Récit vécu par Henri Le CUNFF, déporté politique.

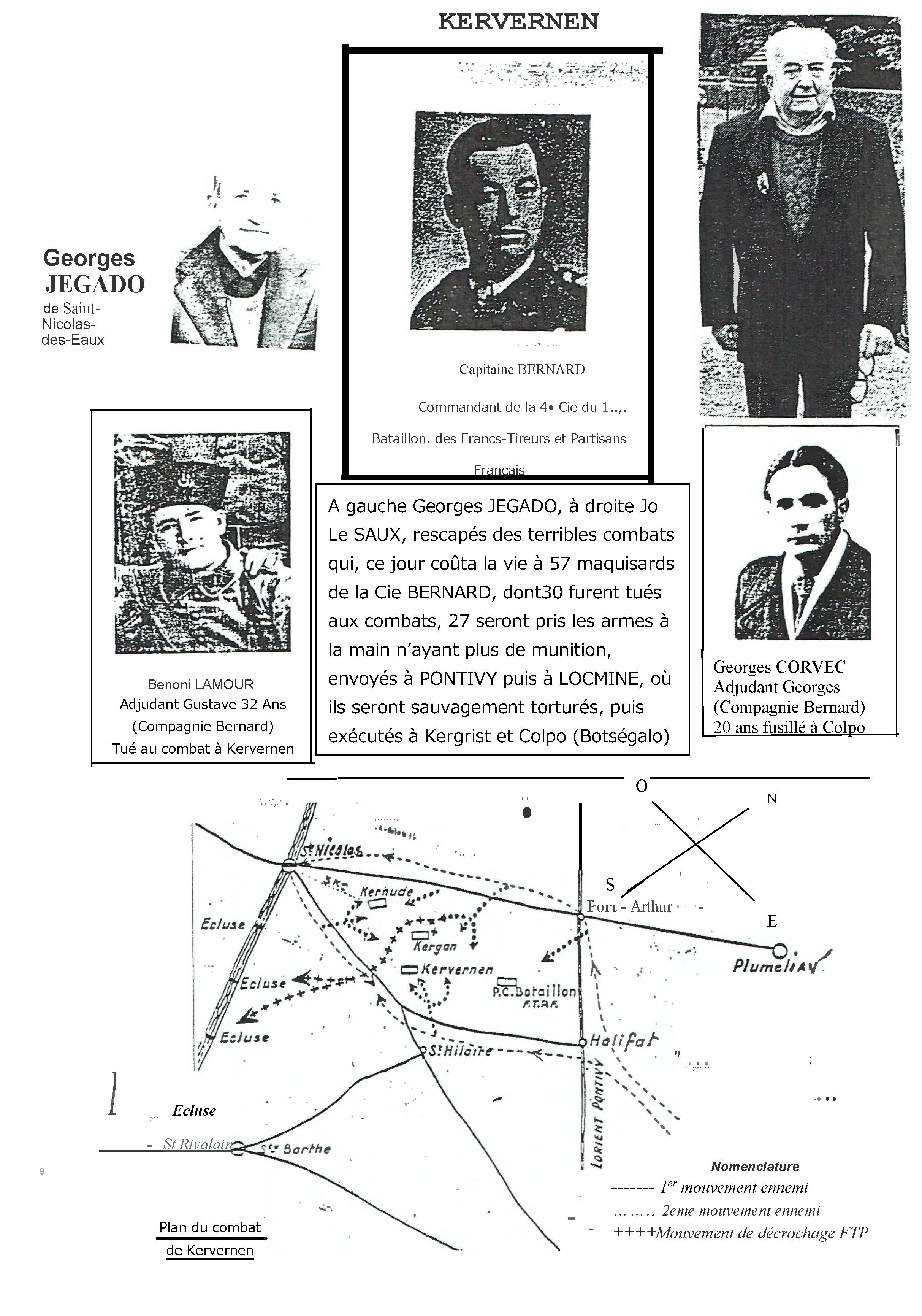

KERVERNEN 14 JUILLET 1994